2020.6.14.更新♪

パイプオルガンの演奏や、作品の小話、クイズ等を掲載しています。

「ロガーテの主日とは?」

復活後第5主日は、教会暦で「ロガーテの日曜日」と呼ばれます。ラテン語で「祈れ」という意味です。2020年は5/17です。

第3主日「ジュビラーテ(喜び)の主日」、第4主日「カンターテ(讃歌)の主日」と続き、「ロガーテ(祈り)の主日」です。

この日には、伝統的に「天にまします我らの父よ」のコラールが歌われます。

「天にまします我らの父よ」は、「主の祈り」と呼ばれる祈りです。キリストが弟子たちに教えた祈りの形です。

そして、この文言にはメロディーが付き讃美歌にもなっています。ドイツでは讃美歌をコラールと呼びます。

このコラールができたのは16世紀。作曲者不詳、讃美歌用の作詞はマルチン・ルターと言われています。

歌詞は、「主の祈りの文言」に「ルターの解説付き」とも言うべき作詞になっていますので、

是非「讃美歌21」の63番を改めてご覧頂けたら嬉しいです。私自身「主の祈り」の理解にとても助けられています。

例えば、「とうとき主のみなをあがえさせたまえ」の文言の後には、

「み言葉を与え われらをきよめて 曲がれる道より はなれさせ給え」とルターのコメントが付いています。

9節までありますが、5節は病いと飢えの今この世の中の状況にあった祈りです。

さて、さらにこのコラールをもとに、多くの作曲家がアレンジをしています。

そのような作品を「コラール・プレリュード」と呼びます。変奏曲の形になっていると「コラール変奏曲」と呼ぶこともあります。

バッハもこのコラールをもとに数曲のコラールプレリュードを書いています。

下の作品は、手鍵盤だけでも弾ける作品です。私はペダル付きのほうが楽です。

お聴きいただけましたら幸いです。

ホームページのトップへ

「ファティマの聖母の記念日とは?」

1917年第一次世界大戦中の5/13、ポルトガルのファティマの子供達の前に聖母マリアが姿を現しました。

5/13から10/13まで毎月13日に姿を現し大勢の人も目撃していると言うことで、

バチカンも1930年に公認し「ファティマの聖母の記念日」としました。

5/13は夕刻から「ロザリオの夕べの祈り」が持たれました。

ロザリオの祈りは、ロザリオを繰りながらアヴェマリアの祈りを150回唱える祈りです。

また5月は伝統的にマリア月とされており、ローマ教皇も特にこの時期家庭での祈りが持たれることを勧められています。

さて、アヴェ・マリアというとシューベルトやグノーの作品が思い浮かびますが、

アヴェ・マリアという作品は、この「アヴェ・マリアの祈り」の文言を歌詞に作曲される曲ですので、

それこそ無数に存在するわけです。今日もどこかで、アヴェ・マリアが作曲されていることでしょう。

下の動画は、東京カテドラルの聖マリア大聖堂で演奏したアヴェ・マリア他宗教作品です。

たくさんのアヴェ・マリアを弾いているとロザリオを唱えている気持ちになります。

この5月、穏やかな世界を祈りつつ。

youtubeは新しい「長井浩美・動画」が出ますと、チャンネル登録をして頂けますとお知らせが参ります。

ホームページのトップへ 楽譜のご案内

「天使の糧って何?」

「天使の糧」。「天使のパン」とも訳されていますね。

ラテン語の旧約聖書、詩篇に出てきます。(日本の新共同訳では「天」と訳。)

人々のために神から与えらたキリストを表しています。

ミサでは「聖体拝領」、礼拝では「聖餐式」の時にパン(聖体)と葡萄酒を拝領しますが、

その時に歌う聖歌『Sacris solemniis』がトマス・アクィナス(1225-74)により作られました。

この聖歌の一部、「天使の糧は...」という歌詞の部分が非常に人気があり、

この部分を使った作品が多く生まれるようになりました。

ベートーヴェン、フランクの作品が有名です。

さて、カトリック聖歌集にラテン語聖歌を日本語に訳したものが入っています。

「527番 聖体 パニス・アンジェリクス」

1.天使のパンは 人のパンとなった、

天のパンであって、旧約の前表を全うした

ああ感嘆すべきことよ、貧しいもの、しもべ、および主を食しまつるとは

2.三位一体の神よ、私たちは主を奉ずるものですから、

願わくは私たちを 訪れたまえ

また主の道によって 私たちの仰ぐ所、

すなわち主の住み給う深理に導きたまえ

下の動画は、パリの教会で演奏したものです。ご覧いただけましたら嬉しいです。

♪You-tubeで演奏がご覧・お聴きいただけます

「天使の糧」(バッハ作曲) 楽譜のご案内(た行をご覧ください)

ホームページのトップへ

「バッハのアリオーソ、本当の題名は?」

「アリオーソ」と呼ばれ、バッハの有名な作品の一つと認識されているこの作品。

元々は、「sinfonia」とだけ書かれています。

実は、カンタータ「Ich steh mit einem Fuss im Grabe」中の第一曲です。

そもそも「カンタータ」という用語自体バッハの頃には使われておらず、

のちの人が呼び始めた題名です。

さて、この曲の題名、日本語に訳すならば「わが片足は墓にあり」という感じでしょうか。

全歌詞を見ると、この世の苦・病いなどの神への慈悲を願い歌っています。

バッハはこのカンタータを顕現節後第3日曜の主日用に作曲・おそらく1729年に初演しています。

原曲では、オーボエが主旋律を吹き、弦楽器で伴奏します。

実は調を変更してチェンバロのコンチェルトにもこのメロディーは使用されています。

バッハさんご自身の中でも、お気に入りの旋律だったのですね。

♪演奏がお聴きいただけます

「アリオーソ」(バッハ作曲) 楽譜のご案内(あ行)

ホームページのトップへ

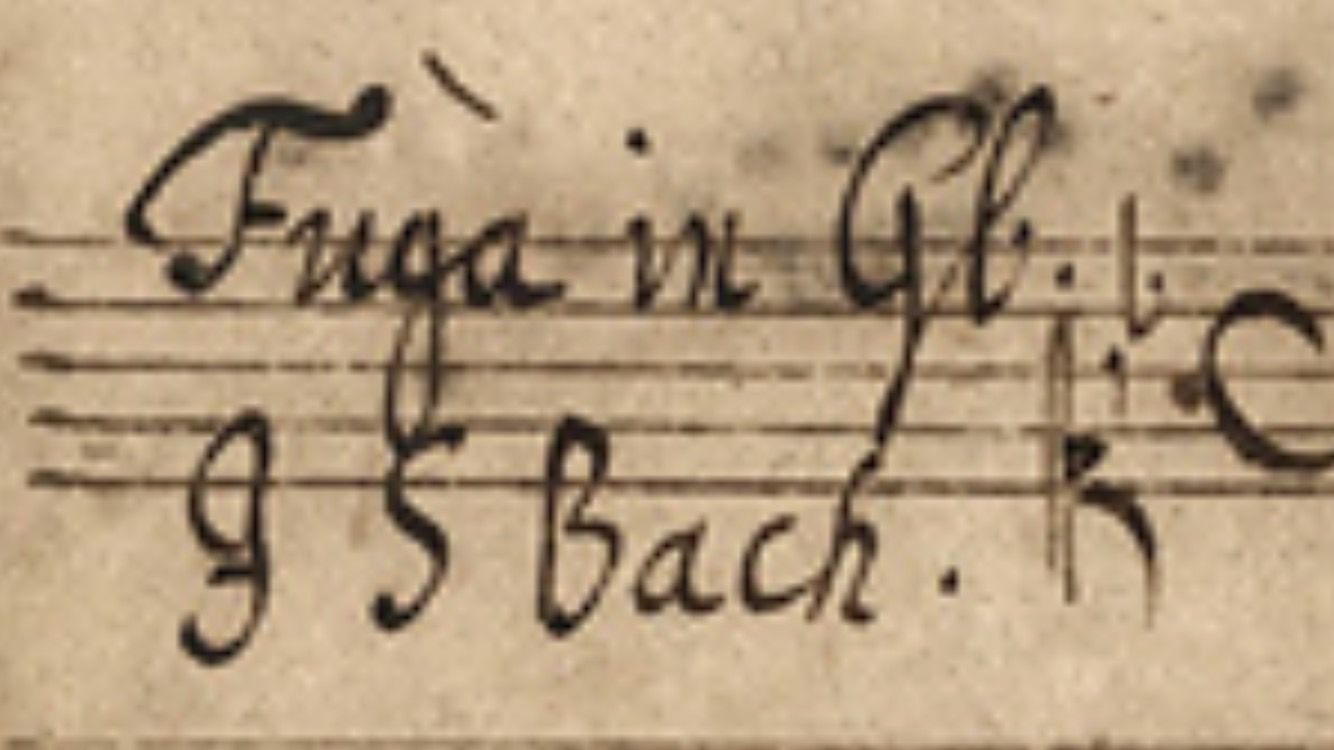

「小フーガ、バッハが自分で付けた題名なの?」

バッハはこの作品に自分自身で「小フーガ」と名付けたのでしょうか。

直筆譜では『Fuga in g』のみ。のちの人が「小フーガ」と名付けました。

これは、「幻想曲とフーガト短調」という同じト短調の大曲があり、その作品と区別するためです。

それぞれ「大フーガ」「小フーガ」と呼ばれています。

下の録音は、オペラシティのコンサートでの私のライブ録音です。お聴きいただければ嬉しいです。

♪演奏がお聴きいただけます

「小フーガト短調」(バッハ作曲)解説付き楽譜のご案内

ホームページのトップへ

「オルガン小曲集は誰のために書かれたのか?」

バッハはこの作品集を誰のために作曲したのでしょうか。序文には、「Dem Nechsten, draus sich zu belehren(隣人にはこれを通して得るところがあるように)」と書かれています。

『隣人』とは?

具体的には、弟子たちが写譜をしていた事がわかっており、「息子や弟子の教育用」、そして作曲された年とバッハの職歴から「自身も奏楽で使用する」ために作られたと言われています。

初心者用と書かれながらも、難しい作品が多い曲集です。しかし相応しい順序で練習すれば、これほど役立つ教則本は、今日に至るまで書かれていないと専門家の間では言われています。

最初の方の曲が難しく、だんだん易しくなるという不思議な教則本です。

「我は呼ばわる」が、この曲集の中で最初に学習する事が多い理由は、唯一三声で作曲されているからです。

バッハにとって『隣人』とは、オルガンを学ぶ私たち全ての事ではないでしょうか。

♪一部演奏がお聴きいただけます

「我は呼ばわる、イエス・キリストよ 」(バッハ作曲) 楽譜のご案内

ホームページのトップへ

♪演奏がお聴きいただけます

「アヴェ・ヴェルム・コルプス」(モーツァルト)

モーツァルトはこの曲を6/18に仕上げたそうです。すぐ後の「聖体祭」(聖霊降臨祭の12日後の木曜日)のために書かれました。原曲の合唱、弦、オルガンの為の作品を、オルガン用に編曲しました。楽譜ピース

♪演奏がお聴きいただけます

「ここにイエス十字架にかかり給いて」(パッヘルベル)

受難節用に選曲しました。パッヘルベルの作品は聴きやすいため礼拝で弾いても好まれますが、この作品もペダルが入っていますが比較的簡単で弾きやすい作品で人気があります。ペダルの部分を少し工夫して左手で取れば、手だけでも演奏できます。楽譜ピース

♪演奏がお聴きいただけます

「我らに救いは来たりぬ」(作曲者不詳)

受難節前第3主日用(2012年は2/5)に選曲しましたが、受難節以外も使用可能です。(分類「信仰と生活」)バロックのコラール作品ですが、作者は不明です。原曲のコラールは日本の讃美歌には入っておりませんが、美しいメロディーで人気の作品です。楽譜ピース

♪演奏がお聴きいただけます

「グノーのアヴェマリア」

バッハの平均律(1722年)第1巻1番に、グノーがメロディーを乗せた「アヴェマリア」です。(1859年)。パイプオルガン独奏用に編曲しました(2011年)楽譜ピース

♪演奏がお聴きいただけます

「カッチーニのアヴェマリア」

「カッチーニのアヴェマリア」として親しまれている声楽曲です。歌詞は「Ave Maria」のみが繰り返されています。実際には旧ソ連の作曲家により1970年頃作曲されました。オルガンで演奏しやすいよう、編曲しました。(初級)楽譜ピース

♪演奏がお聴きいただけます

「アヴェマリア」(シューベルト)

シューベルトの声楽曲アベマリアをオルガン用に編曲しました。伴奏部分も弾きやすく編曲されています。(初級)楽譜ピース

♪演奏がお聴きいただけます

「小プレリュード ト短調」(バッハ)

初心者向きの美しい旋律で人気の曲です。(偽作とも言われている作品です・・・)楽譜ピースでは、初心者のかたに分かりやすいよう記譜を工夫し、譜読みのアドバイスも加えました。楽譜ピース

♪演奏がお聴きいただけます

「さくらさくら」(長井浩美編)

Sakura-Sakura

「さくらさくら」のオルガン用アレンジです。

12月にイタリアで行ないました3回のソロコンサート(フィレンツェ、シエナ、ピストイア)のために編曲しました。サクラという単語は海外でも知られているようです。

♪演奏がお聴きいただけます

「小フーガト短調」(バッハ作曲)

バッハのフーガのなかでは短い作品ですが、魅力的なテーマで始まる人気の作品です。

1/28に東京オペラシティで行なわれましたヴィジュアルオルガンコンサートのライブ録音です。

♪演奏がお聴きいただけます

「アメージング・グレイス」(長井浩美編曲)

1/28に東京オペラシティで行なわれます<オペラシティのヴィジュアルオルガンコンサート>で演奏する作品です。

作曲者は分かっておりませんが、世界中で愛される讃美歌です。この編曲は、メロディに合わせ対旋律を最初に考えて編曲していく伝統的なコラールの手法によるものです。(初演:日本フィルアンサンブル演奏会)楽譜ピース

December 2010

♪試聴

「クリスマスパストラーレ」(コレッリ作曲)

楽譜ピース

イタリアのバロック時代の作曲家コレッッリの「クリスマス協奏曲」のなかの作品で、本来は弦合奏で演奏されます。イタリアでの演奏のために編曲しました。「パストラーレ」は、イエス様のご降誕を祝う音楽です。羊飼いの音楽が元となりました。

♪試聴(一部分)

♪試聴(全部分:読み込みに時間がかかる場合がございます)

「目覚めよ、と呼ばわる声す」(バッハ作曲)

楽譜ピース

教会暦の終わりや結婚式、演奏会でも取り上げられることが多い作品です。(讃美歌21では原曲のコラールはアドベントに分類されています)。

この作品では、実は途中から出てくる左手のパートが主旋律です。左手でコラールを演奏しています。上の試聴(全部分)で右手、左手、ペダルのパート別に聴いたり、パートを組み合わせて聴くこともできます。

♪試聴

「カノン」(パッヘルベル作曲)

楽譜ピース

(演奏へのアドバイス、作品が最後までお聴きいただける音源付き)

管弦楽のための作品です。オルガン用に編曲しました。「パッヘルベルのカノン」として有名な作品で、「3つのヴァイオリンと通奏低音のためのカノンとジーク ニ長調(1680年頃)」のなかの作品です。パッヘルベル(1653-1703)は、南ドイツ(とくにニュルンベルク)で活躍したオルガニストです。バッハにも大きな影響を与えたと言われています。

♪試聴

「ウ゛ォカリース」(ラフマニノフ作曲)

楽譜ピース

(演奏へのアドバイス、作品が最後までお聴きいただける音源付き)

「ウ゛ォカリース」は、歌詞がなく母音だけで歌われる唱法です。この作品は、さまざまな楽器のために編曲され演奏されています。出だしのメロディの構成音は、彼が好んでいた聖歌「怒りの日」から取られているのでは、とも言われています。

♪ピアノ版試聴

♪オルガン版試聴

「最愛のイエスよ、我らここに集いて」(バッハ作曲)

楽譜ピース

(演奏へのアドバイス、作品が最後までお聴きいただける音源付き)

日本の讃美歌にも掲載されている讃美歌をもとにしたコラールです。リードオルガンやピアノでも演奏できるよう手鍵盤用の楽譜にもアレンジしました。

July 2010

♪演奏がお聴きいただけます

「主よ、人の望みの喜びよ」(バッハ作曲)

楽譜ピース

パイプオルガン用に編曲しました。カンタータ第147番「心と口と行ないと生命もて」の中の一曲です。カンタータは待降節第4主日または聖マリア訪問の祝日用(7/2)に作曲されました。挙式、その他の奏楽でも使用されます。

June 2010

♪演奏がお聴きいただけます

「ブライダルマーチ(婚礼の合唱)」(ワーグナー作曲)

楽譜ピース

ワーグナー歌劇「ローエングリン」のなかの作品です。管弦楽で演奏され、ブライダル・コーラスとして有名な曲です。オルガン用に演奏しやすいアレンジに仕上げてあります。新婦入場の際に演奏されます。

May 2010

♪演奏がお聴きいただけます

「ウ゛ェルソ ト短調」(ツィポリ:伊)

Verso g

イタリアで演奏した作品です。足鍵盤(ペダル)は、使用してもしなくても演奏可能です。演奏しやすい作品です。

April 2010

♪演奏がお聴きいただけます

「アメージング・グレイス」(長井浩美編曲)

Amaging Grace

4/17に所沢ミューズで行なわれました日本フィル・アンサンブルコンサートで演奏した作品です。楽譜ピース

♪一部演奏がお聴きいただけます

「G線上のアリア」(バッハ)

長井浩美編:楽譜販売

演奏会用に編曲しました。管弦楽組曲第3番より「Air」です。よく知られた旋律と穏やかな曲想のため、演奏会の他、結婚式の間奏、葬儀の献花等に使用されることもあり、海外版ブライダルアルバムや葬儀用アルバムに掲載されることが多い作品です。(c)Hiromi Nagai CD・楽譜ご注文・お問い合わせ

♪一部演奏がお聴きいただけます

「古き年は今過ぎ去り(グリーンスリーブス)」

長井浩美編:楽譜販売 ♪楽譜movie

グリーンスリーブスは16世紀後半にイギリスでよく歌われていた民謡です。「古い年は今過ぎ去り」の歌詞は1642年のNew Christmas Calolsに登場しており、日本キリスト教団讃美歌第2編152番では「古いものはみな うしろに過ぎ去りよろこびの歌が聞こえてくる」という訳で掲載されています。クリスマスに歌われる教会もあります。年末年始用に編曲しました。(c)Hiromi Nagai CD・楽譜ご注文・お問い合わせ

New★楽譜と音楽が流れます♪

☆YouTubeでもお聴きいただけます☆

♪一部演奏がお聴きいただけます

「きよしこの夜によるプレリュード」

長井浩美編:楽譜ピース

「クリスマスの讃美歌によるプレリュード」の5曲からなる作品の一曲です。『きよしこの夜』の旋律の美しいアレンジ作品です。(c)Hiromi Nagai CD・楽譜ご注文・お問い合わせ

♪一部演奏がお聴きいただけます

「クリスマス・パストラーレ」(コレッリ作曲)

楽譜ピース

コレッリ作曲「協奏曲第8番(クリスマスコンチェルト)」より第6楽章のパストラーレです。弦楽合奏用の作品です。手鍵盤だけでも、ペダル付きでもどちらでも演奏できるよう編曲されています。

♪一部演奏がお聴きいただけます

「ウ゛ェスパー・ウ゛ォランタリー」(エルガー作曲)

楽譜ピース

「ウ゛ォランタリー」は、イギリスで200年に渡って栄えた自由なオルガン曲の形式です。(ウ゛ェスパーは「夕方」「夕べの祈り」)手鍵盤だけでも、ペダル付きでもどちらでも演奏できるよう作曲されています。

♪一部演奏がお聴きいただけます

「目覚めよ、と呼ばわる声す」(バッハ作曲)

楽譜ピース

「シュプラーコラール」と呼ばれる6曲からなる作品集のなかの一曲です。教会暦の終わりや結婚式、演奏会でも取り上げられることが多い作品です。(讃美歌21では原曲のコラールはアドベントに分類されています)

♪一部演奏がお聴きいただけます

「我は呼ばわる、イエス・キリストよ 」(バッハ作曲)

楽譜ピース

バッハ作曲「オルガン小曲集」のなかの一曲です。三位一体主日後第13主日用に選曲しました。「オルガン小曲集」のなかで三声の作品は、この一曲のみです。

メッセージをお寄せ下さい♪

メッセージをお寄せ下さい♪

トップへ戻る